竜は、地球上のほぼすべての文化に存在し、昔から様々な大陸の民話、文学、芸術に登場してきた。鋭い爪に硬い鱗、尖った歯といった恐ろしい特徴をあわせ持つ竜は、人間の最も原始的な恐怖心から生まれ、現実世界で直面する危険について互いに警告するために用いられたと、研究者たちは考えている。

しかし現代になっても、竜はなぜこれほどまでに人々の想像力をかきたててやまないのだろうか。その秘密を解くカギとなりそうな6つの壮大な神話を紹介しよう。

ングウィ――世界最古の竜伝説

インド・ヨーロッパ祖語で、ヘビあるいは竜の意味をもつ「ングウィ(Ngwhi)」が世界最古の竜のひとつであると考えられ、その起源は4000~6000年前にまで遡る。ングウィは3つの頭を持ち、牛や女性をさらう。おとぎ話などでよく、竜にさらわれるお姫様という設定があるが、それはこのングウィの伝説がもとになっていると思われる。最終的に、ングウィは英雄に倒される。

ングウィの類型は、様々な神話に見ることができる。例えば北欧神話の雷神トールは、牡牛の頭を餌にして大蛇ヨルムンガンドを釣り上げる。また、日本神話に登場する嵐の神スサノオノミコトは、8つの頭で若い娘たちを取って食うヤマタノオロチに酒を飲ませて退治する。(参考記事:「日本のマンガやゲームに北欧神話が広まった歴史をひもとく 」)

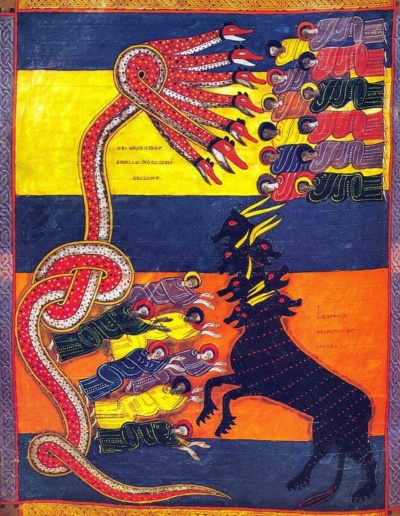

黙示録の竜――終末をもたらす悪の化身

新約聖書の「ヨハネの黙示録」には、7つの頭と10本の角を持ち、終末をもたらす「火のように赤い大きな竜」が登場する。また、古代キリスト教の伝説には、聖ゲオルギオスなどの聖人が竜を退治したという伝説が多く残されており、これらが、善と悪の戦いにおける悪役という竜のイメージを強める役割を果たした。

しかし、『Encyclopedia of Fantastic Victoriana(ビクトリア朝時代の幻想百科事典)』の著者で研究司書のジェス・ネビンス氏によると、西洋の竜伝説のルーツは古代メソポタミアにあるという。こうした初期の神話の背景には、毒ヘビなど実際に古代の人々に脅威を与えていた危険な野生生物の存在があったのだろうと、ネビンス氏は言う。

黒竜アンカラゴン――史上最大級の竜

J・R・R・トールキンの小説『ホビットの冒険』に、スマウグという悪役の竜が登場する。中つ国最後の巨大竜のうちの1頭で、体長はおよそ18メートルだろうと、ファンたちは推測している。ところが、ピーター・ジャクソン監督の映画版に登場するスマウグは、それよりもはるかに大きく、130メートルもあった。

しかしそれさえも、同じくトールキン作『シルマリルの物語』の黒竜アンカラゴンとは比べ物にならない。アンカラゴンは中つ国に存在した最大かつ最強の竜で、解釈によっては体長が24キロもあった可能性がある。それが倒れた時には、3つの火山が崩壊したという。(参考記事:「バイキングと北欧神話とトールキンの「異世界」へようこそ 」)

アンカラゴンはさらに、火を吐くことで恐れられた。この、火を吐く竜というのもお決まりのパターンだが、その起源はアレクサンドロス大王にあると、ネビンス氏は言う。アレクサンドロスがアリストテレスに宛てた手紙の中には、「燃える松明のような」息を吐く巨大なヘビについての言及がある。(参考記事:「アレクサンドロス大王とヘファイスティオンは愛し合っていたのか」)