「改訂新版 異神 Ⅰ 新羅明神・摩多羅神編」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

摩多羅神(またらしん)。その御名をご存じだろうか。 その仏神は、異国に由来し、阿弥陀仏を祀るお堂の裏に隠される一方、さまざまな鬼神や英雄神と冥合を果たし、ついには徳川将軍家の秘密の守護神になったともいう。今回は、「他言してはならず」、「秘めて尊崇すべき」とされた摩多羅神の隠された正体に迫る旅に出かけよう。

「摩多羅神について記事にしてほしい」

本誌編集部のそんなオファーを受けた。以前も同様の打診があったのだが、何とかはぐらかし、有耶無耶のままになっていた(していた)。

というのも、その存在は知ってはいたものの、その仏教由来の神には必ず、「謎の」とか「闇の」という冠詞がつけられる、要するにどこまで行っても謎深い神であること。加えて、その法(修法、供養法)の伝授はほぼ絶えてしまっており、わずかに知り得る僧がいたとしても、一般人にその中身を明かしてくれるとは思えないこと(それが密教秘法であれば当然でもある)。そのあたりが躊躇した理由だ。

できることがあるとすれば、中世・近世の難解なテクストを読み解くぐらいだが、それは学者の仕事だろう。そう勝手に決め込んでいたのだが、その実、「マタラ」はサブカル(マンガ・アニメ・ゲーム)の世界にとっくに浸透していた。

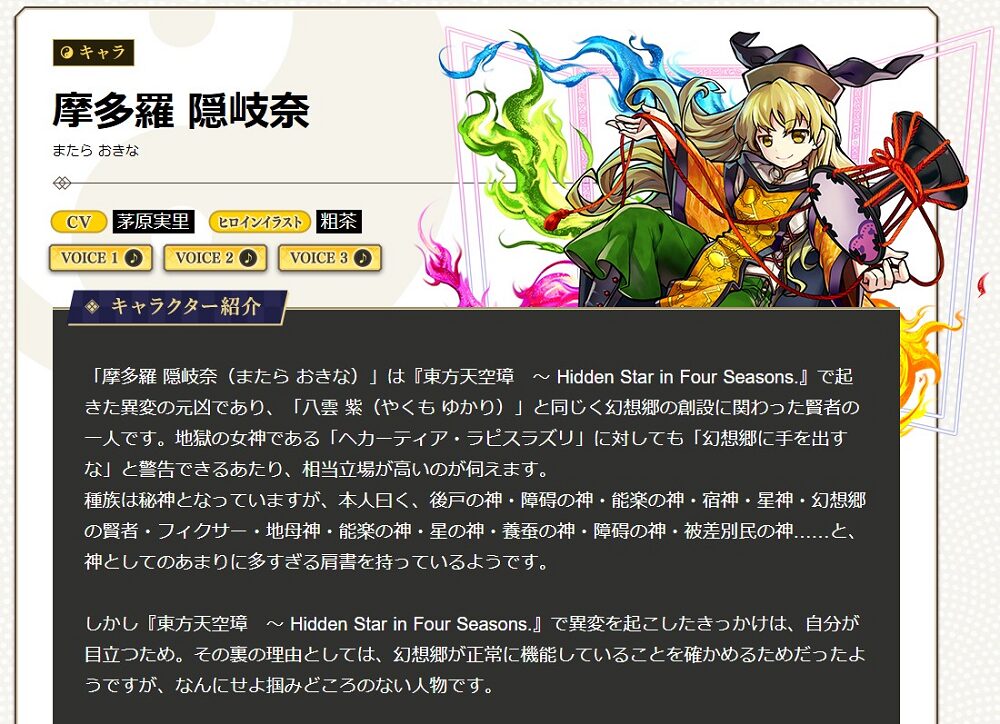

「ピクシブ百科事典」によれば、ゲーム・キャラクターのカテゴリーで「摩多羅隠岐奈」なるものが登場しており、「見よ! 聞け! 語れ! 秘神の真なる魔力がお前の障碍となろう!」という決めゼリフとともに、「自称、後戸の神・障碍の神・能楽の神・宿神・星神・幻想郷の賢者……」といった属性が説明されている。

これらのワードは、実は摩多羅神について知られている情報の断片にほかならない。どうやら、すでにこれらの属性をそなえた秘神のイメージが立ち上がっていたようだ。

だとすれば、もはや「知られざる謎の神」で放置することはできまい。

まずは、そのお姿を拝見してみたい。そう思った。

調べると、摩多羅神の像を拝観できる可能性がある寺院が一か所だけあることがわかった。島根県の東端、安来市の清水寺である。

「京都のキヨミズ寺より古いいわれてますわ」ーーJR安来駅から乗ったタクシーの運転手がいうように、寺伝では、用明天皇2年(587)、尊隆上人により開かれたという。

現在は〝厄祓いの寺〟として知られる山陰きっての名刹で、城郭を思わせる堅牢な石垣の上に建つ根本堂や三重塔(多宝塔)のたたずまいに目を見張らされる。

そんな千古の歴史を秘めた古寺に、永い間その存在が忘れられていた神像があった。それが、40年ほど前のある事故をきっかけに不意に姿を現したという。

「先代住職の話では、昭和58年(1983)ごろ、ある大雪が降った日の夜中、大きな音がしたと。翌朝見て回っていたら、境内の大木が倒れていて、本堂の向かって右にあった護法堂を直撃していました。お堂は木っ端みじん。中に納められていた2体の神像も厨子(神仏像を納める容器)ごとツブれてしまったのですが、1体のみ、無傷で残されていたのです」( 清水谷善曉住職)

その1体ももとは厨子に納められていたようだが、そこから堂外に飛び出すような形で発見されたという。

「ところが、当時はだれもそんな像は見たことがないし、知らない。どなたかな? という反応だったようです」(清水谷住職)

というのも、他所から入山した先代住職は、山内の事情を知る地元の〝山守さん〟から「堂内を見てはいけない」といわれていたのだという。結果、見たこともなかったうえに、正体も不明なその像は、廃堂となった常行堂の本尊・阿弥陀如来像などとともに宝物館に置かれたままになっていた。

ところが、2008年から始まった文化財調査により、ついに正体が判明する。

胎内銘にはこう書かれていた。

「嘉暦ニニ己巳七月廿二(日)/雲州清水寺常行(堂)/摩多羅大明神/仏師南都方法橋/覚清」

そう、清水寺の常行堂に奉安するために造られた摩多羅大明神の像だった。公開された同像がきわめて少ないなか、鎌倉時代後期にさかのぼる造立年(嘉暦4年/1329)や仏師の名(覚清)が記された摩多羅神像が発見されたことは、一部の専門家には少なくない驚きと衝撃を与えた。

その像は宝物館に展示されていた(拝観は要予約。くわしくは寺に確認のこと)。

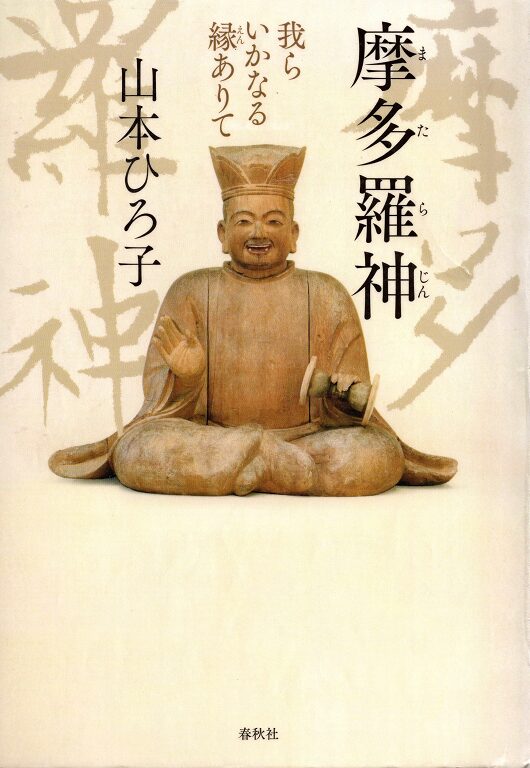

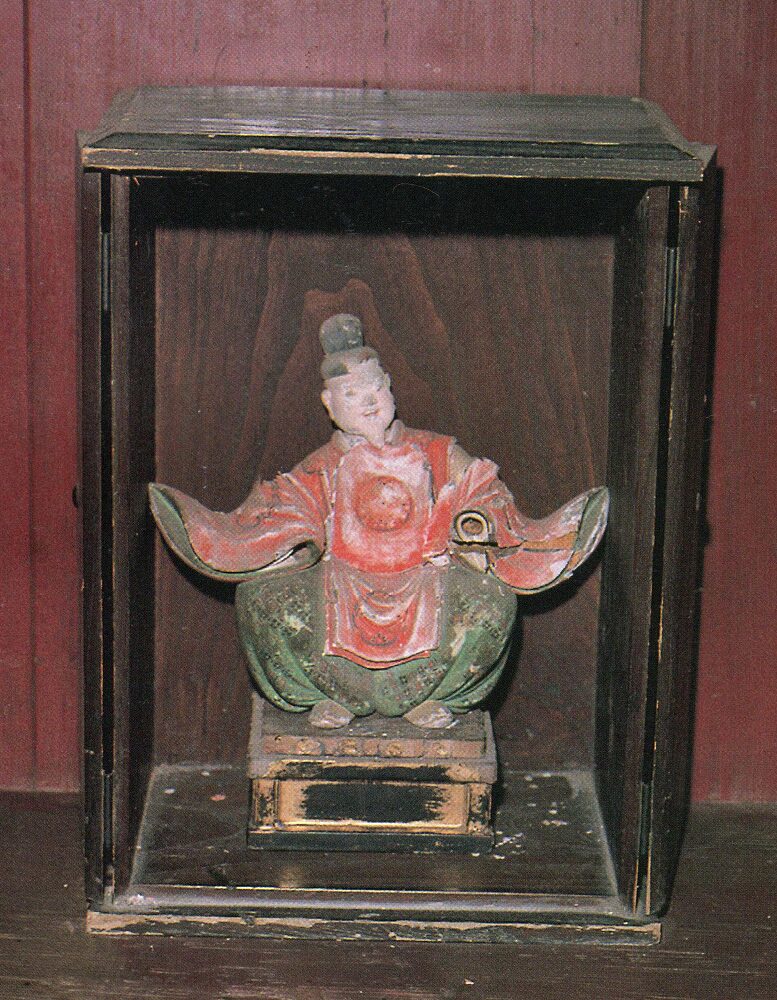

今回は残念だが、「秘神のため写真掲載は遠慮したい」という寺の強い希望のため、代わりに摩多羅神研究の第一人者である山本ひろ子氏の著書の書影を掲げておく。

その表紙を飾るのが清水寺摩多羅神坐像だ。像高53センチ。唐風の冠をかぶり、左手に鼓、右手はそれを叩くような姿で坐し、犬歯を見せて笑っている(両掌と持物は調査後に後補されたもの)。

特筆すべきは保存状態のよさだ。素木の風合いをとどめ、(書影ではわかりづらいが)彩色も残っている。「そんな古いものだったとは!」と寺関係者が驚いたのも当然だろう。それは、「見てはならない(『目がつぶれる』ともいわれたらしい)」モノとして、厨子の扉が閉じられ、外気・外光に晒されなかった結果でもあった。

ともあれ、お堂が木っ端みじんになりながら、摩多羅神だけが厨子を〝飛び出して〟無傷だったという話も気になる。

もちろん偶然の所産だろう。だが、ただの偶然ではすまないのではとの思いも残る。

笑う神像(これは実は奇異なことだ)。その正体に迫る旅はこうして始まった。

日本における摩多羅神の由緒縁起は、入唐した慈覚大師円仁(第3代天台座主)が、かの地で念仏の行法を相伝し、帰朝するときの船中での逸話にはじまる。

「船中にて、中空に声が聞こえた。『私の名は摩多羅神なり。障碍の神である。私を祀らなければ、往生の願いを遂げることはできない』と」

こうして阿弥陀仏を本尊とする常行堂に摩多羅神が祀られることになった――鎌倉時代に編まれた『渓嵐拾葉集』(天台宗の百科全書とも称される)はそう伝えている。

常行堂とは、常行三昧という修行を行うお堂のこと。その修行とは、一定期間、念仏をとなえながら、横臥することなく本尊の周囲をまわりつづけるというものだ。その護法神として、比叡山の常行堂の後戸(背後の空間)に祀られることになったと。

気になるのは、障碍(障りをなす)神を祀らなければ、往生つまり阿弥陀仏が住まう浄土には往けないと摩多羅神が告げたというくだりだ。それはどういうロジックなのか。

「いい伝えには、摩多羅神とは摩詞迦羅天のことであり、またダキニ天である。ダキニ天の誓願には『人が臨終せんとするとき、我(ダキニ)はその場に行って死屍の肝を食らう。これにより(死に臨んだ人は)臨終正念を得る。もし我が肝を食わなければ、正念を得ず、往生することもできない』とある。

この事はまったくの秘事であって、誰も知らないことである。常行堂の堂僧でさえ知らないことであり、ましてや他の人の知るところでもない。他言してはならない大事である。まさに、秘めて尊崇すべきである」(『渓嵐拾葉集』)

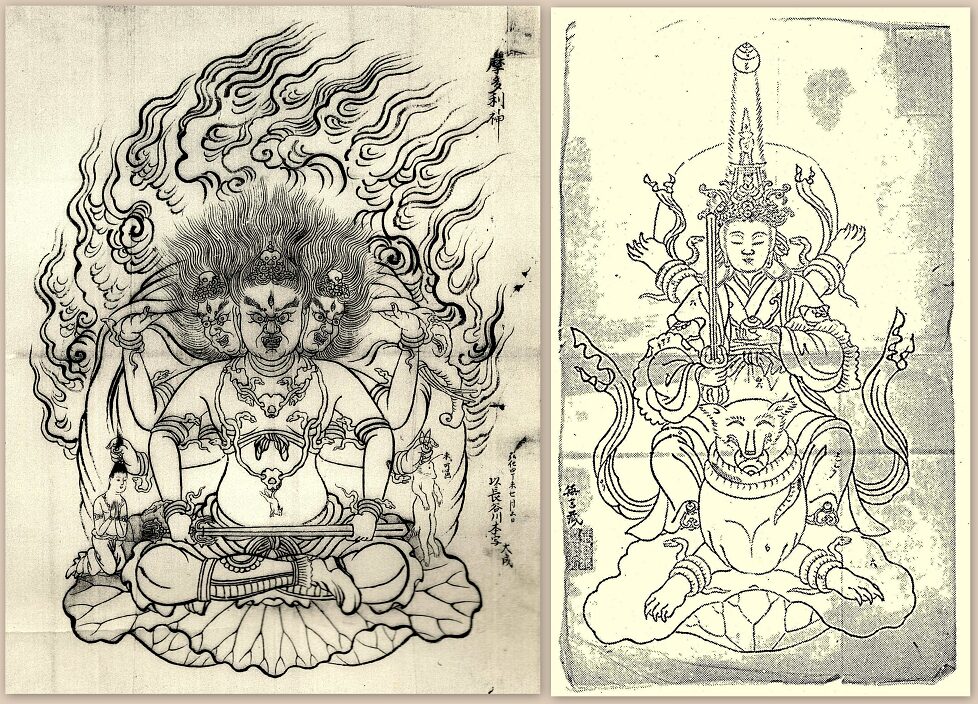

摩詞迦羅天すなわちマハーカーラ(偉大なる闇黒)は、日本では大黒天として知られる。だが、われわれが知る福神としてのイメージとは対照的に、本来の姿(実類)は鬼神の王であり、血肉を食する神であった。また、ダキニ(吒枳尼/荼吉尼)天は日本では稲荷伸と習合するが、もとは尸林(死者の埋葬所)をさまよい、人の血肉を喰らう女鬼である。

いずれも共通するのは、死をもたらす者、すなわち死に神の属性である。

それらとイコールである摩多羅神は、「死屍の肝を食らう」ことによって臨終者に正念をもたらすという。「正念」とは、極楽往生を信じ、おのれのすべてを阿弥陀仏に任せる境地のことだが、その境地を得るには、人は死に神に肝を喰われなければならない。それが「秘事」であり、他言無用の大事だというのだ。

さながら悪魔との取引を思わせるロジックだが、そこは仏教である。

生者にとって「肝」とは生命そのものの象徴だが、死に際しては、現世に対する煩悩や執着を捨てきることで、阿弥陀仏への帰依に任せきる境地に至る(正念を得る)。その方便として登場するのが摩多羅神(摩訶迦羅天/ダキニ天)だったともいえる。

だが、そんな仏教のロジックでは説明がつかない奇妙な作法が伝えられていた。

『渓嵐拾葉集』はこう伝えている。

「比叡山の常行堂では、夏の終わりに大念仏を行った。このとき阿弥陀仏の御前では法式通りの引声念仏がなされるが、後門(後戸/本尊の背後の空間)では、跳ね踊り、無前無後(前後デタラメに)に経が読まれた。これを古老らは『天狗怖シ』と言い慣わしている」

さらに、紀州熊野の那智山でも同様の作法があったといい、跳ね踊り、無前無後の読経に加え、「ゲニヤサバナン」という謎めいた呪詞が謡われたという。

これはどういうことか。表では厳粛な法式を行いながら、裏では真逆のデタラメ作法に興じていたというのだ。

これに対し、『渓嵐拾葉集』の著者・光宗は、「法式通りでは必ず天魔の妨げに遭うから、内面では勇猛な気構えを保ちつつ、外面では仮に天魔(天狗)に順じて無意味に戯れる。これがかえって『天狗を怖す』の意味だったのか」とコメントしている。

光宗はやや苦し気に解釈しているが、確かに修行に魔障はつきものである。キリストもブッダもしかり。修行を成就させまいと悪魔がさまざまな手を使って誘惑するというモチーフは古今東西に通じる。だとすれば、その悪魔(天魔)に対抗するには、〝毒(魔)をもって毒(魔)を制す〟呪法が求められた……ということだろうか。

そこで唱えられたのが、「ゲニヤサバナン(ム)」の呪詞だった。その意味することについて、山本ひろ子氏は『異神』で、「げにや障はなむ」(まことに障碍してほしいよ)」の意味だとしている。

では、それはだれに呼びかけているのか。

障碍の神にして後戸の神・摩多羅神をおいてほかにないだろう。山本氏はいう。

「常軌を逸したごとき所作と音響・経文の呪的パワーによって後ろの暗がりにひそむ摩多羅神を驚発し、障碍神としての力を覚醒させ、天狗を威嚇するのが『天狗怖し』であった」(『異神』)

護法神としての摩多羅神。それは恐るべき死神にして、巨大な負の力をして魔を調伏する秘神だったようだ。

(月刊ムー 2025年6月号掲載)

本田不二雄

ノンフィクションライター、神仏探偵あるいは神木探偵の異名でも知られる。神社や仏像など、日本の神仏世界の魅力を伝える書籍・雑誌の編集制作に携わる。

関連記事

「改訂新版 異神 Ⅰ 新羅明神・摩多羅神編」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

悪疫そのものを威力とする! 有翼の悪神「天刑星」/本田不二雄・怪仏異神ミステリー

日本全国のただならぬ神仏像を探索する「神仏探偵」の新刊『怪仏異神ミステリー』より、とっておきの神仏像とその謎を解くリポートを特別に公開!

記事を読む

3つの尊顔を寄せ合う円満相の御利益!「合体大黒天」/本田不二雄・怪仏異神ミステリー

日本全国のただならぬ神仏像を探索する「神仏探偵」の新刊『怪仏異神ミステリー』より、とっておきの神仏像とその謎を解くリポートを特別に公開!

記事を読む

浅草花やしきの「ブラ坊神社」をエスパー・小林がパワースポット化! 埋めモノ儀式で新聖地誕生/不思議ムー園地

「不思議ムー園地 浅草花やしき」の開幕を38日後に控えた2024年7月26日。エスパー・小林こと小林世征氏は、日本最古の遊園地「浅草花やしき」の屋上にいた。花やしきの園内にある「ブラ坊神社」をパワース

記事を読む

おすすめ記事