経産省きってのラディカル派。官僚はクールジャパン再起動にどんな役割を担うのか(前編) 中山淳雄の「推しもオタクもグローバル」第124回

2024年7月に「文化創造産業課」という新しい課が経済産業省に誕生した。10年以上にわたって産業支援のコンテンツ課と、CJ機構を支援するクールジャパン政策課として2つの部署が違う軸でエンタメ産業を支援してきたが、経団連「Entertainment Contents ∞ 2023」、岸田政権「第26回新しい資本主義実現会議」でコンテンツ産業を取り上げた/り(2024年4月)といった動きに対応する政策をつくっていこうと、2つの課が統合した結果である。「産業政策」と呼ばれる行政による産業振興の支援がどう行われているか、2024-25年度に大きな推進をみた動きがどんな尽力の結果としてあらわれたものかを分析すべく、文化創造産業課課長に就任した佐伯氏にインタビューを行った。

【目次】

■まずは経産省の組織統合から始まったエンタメ・クリエイティブ産業政策

■25年のキャリアで最も忙しかった1年。議論/研究会/補正予算/国会質問

■2024年度エンタメ・クリエイティブ産業政策の成果

■四半世紀弱り続けてきた官僚組織、「余計な口を出すべきでない」は本当に正解か?

■“日本"を海外にマーケティングしてくれるアニメの凄さ。自動車並みに重視される理由

第一章:経産省エンタメ・クリエイティブ産業政策が2024年に実現したこと

■まずは経産省の組織統合から始まったエンタメ・クリエイティブ産業政策

――:自己紹介からお願いします。これまで担当されてきた部課なども伺いたいです。

経済産業省の商務サービスグループに「文化創造産業課」が2024年7月に設立され、その初代課長を務めておりました(25年7月からは中小企業庁企画課に異動)、佐伯徳彦(さえき のりひこ)と申します。平成13年(2001年)入省で約25年の異動歴は正直数えきれなくて、エンタメ系ということでいえば2005~06年の紙業生活文化用品課で玩具ゲーム業界の再編/クリエイター研究会担当、2017~19年のクールジャパン機構に出向・クールジャパン分野の投資の政策モニタリングの見直し、2019〜2022年JETROロサンゼルス事務所に出向・ハリウッド関連の仕事を担当しており、2024年から現在に至ります。

――:1年間ご一緒するなかで佐伯さんが力強く推進されている姿が印象的でした。

確かに、「突破力」が持ち味と言われることがあります。先例も踏まながらこだわりすぎず、自分なり何が重要であるのか深く、広い文脈から考えて、シナリオを描きながら、直球でコミュニケーションする。いろんな方に参加していただきながら、変革を一気に進めていく、変化の起点になる、そうなりたいし、心がけています。

コンテンツ分野では、関係省庁の方々、南商務•サービス審議官(局長級)をはじめとする経済産業省の幹部の方、文化創造産業課や関連部局の方々、有識者•産業界の方々、コンテンツ産業振興議員連盟をはじめとする多くの国会の先生方、執行を支えていただいている関係機関の方々に本当に助けていただき、大変充実した一年でした。

――:まさか1年で中小企業庁への異動は正直ショックでした…官僚の異動タイミングってどの時期なのでしょうか?

まず我々の仕事では1月下旬~6月下旬までの国会期間中は、立法府との関係もあり異動はありません。主に、国会会期終了後の6月末から7月頭に異動します。自治体など受け入れ先の異動のタイミングで、4月異動もあるにはあります。最近は異動内示をいただくのも2週間前になりました。とはいえ、急なご報告となったこと、申し訳ありません。

ただ前任・後任で引き継ぐといっても、課長や担当社が、それぞれのキャリア10~20年の中で培ってきた「自分なりの芸風」があって、領域が変わってもそのノウハウをもとに仕事している、というのが実情ですから、全く同じように仕事をするのはなかなか容易でありません。とは言え、経済産業省内においても、この分野の重要性の理解が進み、後任には大変優秀なメンバー2名に来ていただけて良かったです。

――:だからこそ課長それぞれの個性でコンテンツ産業支援策の色もありました。中山も2021年からですと現在が4人目の課長さんとのお付き合いですが…就任後はどんなタイムラインで仕事進められたんですか?

まず、着任直後の2024年7-8月はキャッチアップと組織作りの時期でした。

新しくできた文化創造産業課は、クールジャパン政策課(以下CJ課)、コンテンツ産業課(以下コンテンツ課)が統合し、さらに伝統的工芸品産業室が移管されました。このうちCJ課はコンテンツ課から派生したものですが、長らく分かれて所属する局も異なり、仕事のやり方も異なっていたと思います。

それぞれの課、課長のスタイルもあって、CJ課はどちらかといえば、政府全体の動きを捉えて、内閣官房の新しい資本主義実現会議をサポートして、「トップダウン」で政策ビジョンをつくっていくのが得意で、コンテンツ課は真逆に各企業から課題を抽出して「ボトムアップ」/で政策課題を掘っていく手法が得意でした。優先順位なども違っていて、10年以上それぞれのやり方で進めてきたそれぞれ20人以上の課同士をいきなりガシャンと1つの課にして50名近いサイズの大きな課ができ、当初は方針を巡っていろいろとありました。

――:性格の違う2つの課が一緒になったのですね。

経済産業省全般的に言えることですが、両課ともに、産業界としっかり向き合って、力強い政策を打ち出すには、いささか足腰が弱っている様に感じます。それ以前に課を統合し、同じ方向感で仕事を進めることが大きな仕事になりました。

並行して、9-10月に、コンテンツやクリエイティブ業界の幹部との意見交換を進めており、共通の官民のアクションプランを作ることが重要ではないか、それを政府全体の方針にも位置付けていく。そのミッションに向けて、両課を有機的に統合して、新しい課の基本的なスタンスや仕事の標準を作っていこう、と考えました。

出向者が半分くらいですので、そうした方々にも慣れていただく必要がありました。幸いこの一年で組織の方向性が定まり、皆さんがとても優秀で、育成もだいぶ進んだと思います。

産業別の企業や業界団体の方々と議論し、足並みをそろえる前に、まず経産省の中で足並みをそろえるということに「それなりの」苦労がありました。

――:めちゃくちゃ分かります。会社・チームの統合後のPMI(Post Merger Integration)作業があるんですが、むしろ別会社とくっつくほうが楽なんですよ。似たような社内部署を一緒にするほうが関係性や役割ができあがっているがゆえに、色々対立もうみがちです。

まさにその通りです。トップダウンかボトムアップか、業界にコミットして仕事をするなんて本当か、といったご意見もありました。仕事の進め方もそうですが、新しいことをやろうとすると、今までやっていない仕事も増えます。研究会を開催するとロジや調整ごとも増えますのでそれもどうなのか、という声もあります。

――:経産省だけの問題でもないですよね。内閣府や文化庁など多くの省庁がエンタメ周りに関わっています。

これまでクールジャパン政策は、内閣府の知的剤戦略推進事務局が中心となって「各省庁が何をするのか」について議論をするスタイルで進められています。一方で、各省庁も、できることしか言わないこともあり、こうなると産業界との意見は置いてきぼりになりやすい。着任してすぐにわかったのは、議論は続けど、結論が出ていない、と感じられている方は産業界に多い。そこに強いニーズがあると感じました。

一方で、必ずしも産業界と省庁の関係性も一様ではなく、製造業と比べても、どうしても距離があります。そこをどう詰めるかに課題がありました。そこで目線や足並みをそろえていく必要があり、それをどうやるか考えました。

――:エンタメ業界は歴史的にも官庁と距離がありました。

おっしゃるとおりです。それで「官民のアクションプランを定める」という方向で推進しました。研究会は、結局10業種を対象にしつつ、あまり時間がないため業種ごとに1時間しか議論する時間しか割り当てられませんでした。この制約の中では、アクションプランを会議の席でゼロから議論するよりも、短い時間でも業界の企業のトップをお招きして、官民でコミットすることを決めること、が最善だろうと思いました。議論の部分は事前に行うことにしました。(これは経済産業省内でも、必ずしも一般的ではないやり方です)

■25年のキャリアで最も忙しかった1年。議論/研究会/補正予算/国会質問

――:24年7-8月が組織づくり、9-10月で各企業と議論、11月から中山も入った研究会がスタートしたという流れですね。

議論は百出しました。24年11月に研究会がスタートしても解決はしていませんでした。幹部や課内にも、進め方の全体像を示して、私なりにプロセスも管理したつもりですが、なかなかやったことがない仕事ですから、課のメンバーの中には私の評価も厳しい人もいたと思います笑。一方で、アクションプランを作ることができた結果、課内の雰囲気はだいぶよくなり、課題解決力も向上としたと思います。「佐伯がいる時に異動してきて良かった」という声も何人かから頂き、私個人としても大変良い経験にもなりました。

――:佐伯さん、かなり激しく働いていましたよね。この1年仕事の就業時間ってどんな感じだったんですか?

なかなか申し上げにくい言いにくいのですが・・・率直に申し上げますと、私の職業人生で一番厳しかったです。新しい課の業務を細かく割ると20個くらいの班がありました。日中は、会議、会議で、食事やトイレに行く暇もない状態。通常の相談だけでも、終電近くなってしまうこともあり、デフォルトが終電で、週に1日はじっくり考えるために朝方まで作業、の繰り返しでした。土日もイベントにお招きいただくことなどもありました(エンタメ産業は休日にToCイベントが多い)。

こういうこともあり、24時間、365日、頭が休まらず、あれをやっていない、これをやっていない、と色々なことがチラつく生活でした。数時間で目が覚めてしまう状況が続きました。

――:約25年間のキャリアで同じくらい大変だったプロジェクトはありますか?

穴を掘って二酸化炭素を注入することでカーボンニュータルに向けた調整弁ともなるCCS(Carbon Dioxide Capture and Storage)を担当しており、人生でこれを超えるきつさはもはやないだろうと思っていました。

150条ほどあるかなり大型の法律で、50年ぶりの事業規制をする新しい法案を担当させていただきました。石油上流、電力、石油精製、都市ガス、鉄鋼、化学、セメント、製紙の主要国内企業とカーボンニュートラルに対する会社のコミットメントがあまりなかった状態からCCSのプロジェクトを立ち上げ、かつ、CO2の輸出国との協議に加えて、資源メジャーや国営企業とも議論を重ね、改正ロンドン議定書の条約の批准作業あり、それはそれで大変な仕事を担当させていただいておりました。しかし、少なくともその時の方が、晩飯は虎ノ門のいきつけの店で比較的食べられましたし、仕事で職場に戻っても、帰りが早かったような状態でした。

――:いきつけの店で夕食を食べる時間もなかった…という激しさですね。

11月からは並行して、補正予算の議論がありました。クリエイター基金に経済産業省の産業振興の事業を入れることになっていました。自民党の各調査会、超党派の議員連盟の議論のサポート、7年ぶりのコンテンツ産業振興議連の再開のお手伝いなど、年末までは、目まぐるしい時期を過ごしました。

また、2025年への年明けの通常国会の会期に入ると、予想に反して、大変多くの質問をいただき、答弁をつくる仕事が非常に増えました。国会で質問をいただくこと自体は、政策課題の重要性のバロメーターですから私自身はとてもいいことと考えています。

ですが、課のメンバーには負担を掛けることにはなります。しばしば国会の質疑や質問主意書への対応、自民党の各調査会、超党派の議員連盟が同時に重なり、対応する管理職が足らなくなることも発生し、「惑星直列」とも言われることが何度も発生しました笑。

とりあえず約25年間の経産省キャリアのなかでこの2024-25年はもっとも大変だった1年、というのは確かです笑。もちろん、その分のやりがいは十分にありました。

――:予算/国会対応のところは私自身もみていない部分ですね。ただ、今回のインタビューの背景でもありますけど、半年で進めたエンタメ・クリエイティブ研究会は大きな進展を感じました。かつてないほど各業界のトップ層をとりそろえて、エンタメ輸出5→20兆円にするための課題抽出と方向性を決めることができました。

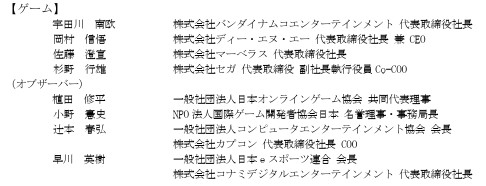

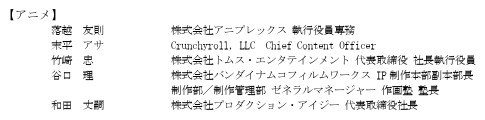

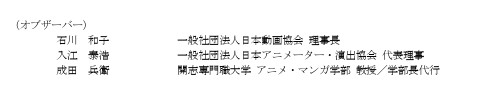

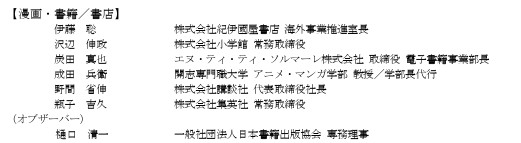

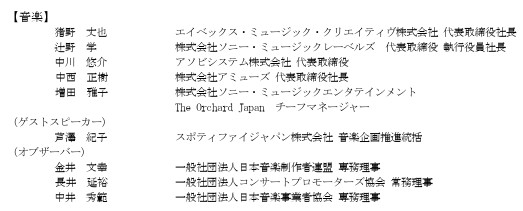

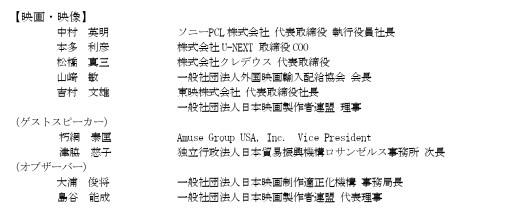

<各産業研究会における豪華な委員の面々>

(以上①ゲーム/②アニメ/③漫画・書籍/⑤音楽/⑥映画・映像の5分野の委員、その他分野の代表者は省略)

■2024年度エンタメ・クリエイティブ産業政策の成果

――:政治側でエンタメへの熱量があがったタイミングはどこでしょうか?

岸田首相の「新しい資本主義実現会議」の下で、コンテンツ産業への期待値が2024年から急激に強くなりました。特に、事務局長代理をされていた新原浩朗さんの牽引力はものすごかったです。今回のプロジェクトは、日本のコンテンツ産業と逃げずにしっかりと向き合うことが大事であると考えていました。この分野の産業政策の“へそ"は経産省がしっかりになっていくことも示せたのかなと思います。

その結果が今回の「10分野100のアクション」 です。そして「アクションプラン5ヵ年計画」 として、毎年これを見直して、「次の一手はこれに取り組むべき」というPDCAしていくための根っこを作りました。それなりの成果を残せたんじゃないかと思います。

――:正直1年しか任期がなかった佐伯さんが南審議官とともに昨年夏に新任となって、エンタメ企業群とのコネクションがあったわけでもない中で、どうやってあれだけの企業のトップ層を実際に委員会にきてもらう、というところまでやれたのでしょう?

まず、地道な話ですが、業界・企業トップに、エンタメ・クリエイティブ産業戦略研究会に出席してほしい、と直談判しました。我々も本気で産業政策をやるのにあたって、一緒になにをするのかのシナリオをあわせたい、と。

通常、研究会をやるときには、若手で面白い動きをされている方を委員としてお迎えし、プレイアップさせていただき、業界の中で普及してもらいたいモデルとして取り上げるようなスタイルで進めるのが一般的です。実際、そういう指摘もいただきました。しかし、今回の研究会は、とにかく「業界・企業で意思決定できる方」に来ていただくことにこだわりました。率直に申し上げて、省内や他省庁の方から、関係性が濃くないとも言われるコンテンツ業界のトップをお招きしている点で、結構驚かれたこともありました。

――:でも各社全部まわっているわけではないですよね?

各業界団体を1つ1つ行脚させていただきました。ゲームではCESA、映画では映連、アニメでは動画協会、といった具合です。業界団体は、取締役会と同じように月一で理事会を開いています。各社のトップが理事として来られているので、その直前にお邪魔して、こちらの考えている課題、その後何をしていこうかと考えているかを率直に申し上げました。

それがとても良かったと思います。「用がある時だけ来ればいい」と言われた団体もありましたが、毎月用事を作って、通いました。どこの会社も社長にあげるのは大変ですから、「もう聞いているよ」と社長から言われた方が、社内、そして、経産省と担当者の方との調整も円滑化しますよね。ですから、業界と議論するスピードが上がったのは事実と思います。ただ、こういう仕事の仕方をしているのは、それほど多くないかもしれません。産業界からも、「短期間で相当議論が進んだ」というご評価を頂けたと思います。

――:これが課長としての佐伯さんの「技」だったんですか?

私がCCS(後述)を担当していた時の当時の上司であった石油•天然ガス課長であった早田豪さんから教わりました。早田さんは、国家安全保障局の審議官をされていて中枢で活躍をされています。その時、私はCCSを担当させていただき、中核技術を持つ業界団体の月一回の理事会の前にお邪魔して、プロジェクトの立ち上げの考え方、安全、環境、事業に関する規制の考え方について、業界の意思決定者に直接訴えかけることを毎月行っていました。早田さんから、「とにかく隠すな、率直に包み隠さず全部を話せ」と言われました。それを単純に守っていたのですが、法案が通って、今後の方針について議論をしている際に、代表者の方からしみじみ「君は本当に全部話しているよね」と言われました笑。ただ、その方が、私どもが何を大切な価値として捉えて、何に対処しようとしているのか、何に悶絶しているのか、そういうスピリットとしての価値観と方向感が業界の関係者に共有され、業界との距離感を縮められ、業界にとって厳しい意思決定をする際にも「あいつが言っているから仕方ない。付き合うか」という気持ちになっていただけるところがあり、我々の仕事に対する応援団にもなっていただける、と思います。

幸い、距離があったコンテンツ業界でも、私どもを受けれていただき、業界の重鎮の方からもかわいがっていただいたと思います。

――:関係構築のために、どんな提案をしていたのでしょうか?

一つ事例を挙げてみましょう。アニメビジネスはストリーミングにより、世界に広がっています。そういうこともあってか、アニメ業界は国連の人権委員会から労働搾取されているという批判を受けることになり、報道もされました> 。よく見ると、批判の内容に誤りがあることがわかりました。そこで、私の方から、業界として、指摘の内容に間違えがあるなり、反論すべきところは反論すべきであるし、一方で、批判に対して、しっかりと向き合った対応をすべきであると申し上げました。

「いきなり新任の課長がきて、いきなり剛速球だけ投げて、帰っていった」と言われたりもしました。ただ、業界と向き合う姿勢があるということは御評価いただけたのではないでしょうか。経済産業省の産業所管課は、業界に対して厳しいことは言いにくいと考える傾向があるのではないかと私は思っていますが、私の場合には、口苦いことは敢えて言うべきであると思いますので、しっかりと発言をしていく姿勢です。そうやって行脚した結果として、10の関連業界で、多くの意思決定者が参加していただくことができました。

――:各業界PPT40-50ページといった資料を事前に読み込み、議論1時間というのも相当にストレスフルでした笑。全部で7回でしたが、1回ごとに2産業を1時間ずつ。①ゲーム/②アニメ/③漫画・書籍/④書店/⑤音楽/⑥映画・映像/⑦デザイン/⑧アート/⑨ファッション/⑩(みる)スポーツで話しましたが、委員の私も限られた3分で言いたいことをすべてまとめるというのでかなり時間に気を遣いました。

そうですね。最初からアクションプランを作り、業界の意思決定者を呼んで、政府もこの課題にコミットして解決していく。企業側からもコミットしてもらう。だからあれだけ忙しい立場の人たちの発言を4-5分で容赦なく発言を終わりにして、非常に限られた時間でまとめていったんです。

第二章:官僚が産業に対して発揮しうる影響力とは/CJ機構の振り返り

■四半世紀弱り続けてきた官僚組織、「余計な口を出すべきでない」は本当に正解か?

――:佐伯さんはがっつり業界に入っていきましたが、もともとエンタメ産業って政治からは遠かった産業ですよね?

最初に、仕事の進め方について課内で議論し、業界団体をまわったときには、経産省自体が、業界団体を“奥の院"と感じて、少々遠慮してきた、という雰囲気があったように感じました。経産省側のスタンスの問題であり、こちらの責任も大きいです。

――:20世紀の「通産省」時代から、行政はどんどん企業とは距離ができたように感じます。癒着・天下りを禁じたり、会食も奢ることはも奢られることもNG。企業と踏み込んだ関係になれない中で、実態に根付いた政策支援など可能なのか…とずっと思っていました。行政がどこまで産業振興を行うか、にどのくらいコンセンサスがとれているものなのでしょうか?

御指摘の点は、非常に的を得ています。実は「官僚がどこまで関わるべきか」という点については、時代とともに見方が変わっているし、経済産業省の中ですらビジョンが統一されているわけではありません。私が、3年生の時に大臣官房の政策評価広報課というところにいたのですが、その頃の課長補佐クラス、特に留学帰国組の方の中で、「経済産業省は何もすべきではない」「(産業同士の)横断課題なくば、政策ではない」と言ってはばからない人が大勢いました。「競争導入したり、銀行貸し出しするなど複数産業にまたがる課題こそが行政のテリトリーであり、(今我々やっているようなアニメ、ゲーム、出版といった)産業ごとの課題に原則口を出すべきではない」、とも。

私の素朴な疑問は、どの業界と何をしていくのかというシナリオがない中で、補助金や設備投資支援など、横断的な施策が果たしてどれだけ機能するのか、それは世界シェアを高めて、競争優位性を導き出すことになるのか、単に定量的な話に留まって、打ち手が出てこなくなるのでは無いか、ということでした。もちろん、横断課題として議論すべき、時期というものはあると思います。ただ、それで競争力云々が直ちにできるものとも言えないのでは無いか、という点です。

また、産業界側も、日本の企業の経営者は、バブルが弾けて、たいがいはリストラや事業再編の時代で、収益が出ている事業以外を切って立て直した人が多く、需要の構造の変化を先読みしつつ、供給側の構造をいかに迅速に整えるのか、生き残りをかける新規投資で大きく伸びた企業が果たしていたのか、私はあまりよくわかりません。「戦うスピリッツがしっかり作れるのか」と私は感じていました。そういう暖まった状況のところにこそ支援が生きるということであり、制度やデータしか見ていない中ではよくわからないのではないか。創業者が会長にあがって、サラリーマンが官僚化し、リスクが取れない、メーカーは創業世代のやってきたことをただ踏襲していた。会社も先手をうって中長期の国際ゲームメークはできないときがありますよね。そういう流れが日本全体でできていない場合には、官僚がいろんな仕掛けをちゃんとやらないとダメなんじゃないのかと私は思います。

そうした中で、政府側では、製造業支援のポーションを落とし、課室も再編統合し、産業界とのきめ細かいコミュニケーションを役所側から絶っていったようにも思います。本当に大丈夫なのか、と。幸い良い動きもあります。2021年に経済産業省に多田明弘次官が着任し、「産業政策論」が再燃しています。将来像を描いてバックキャストして何をするのかを決める、というスタンスが加わっています。とはいえ、その具体化については、やはり産業界と役所のコミュニケーションが足らないか、日本企業側も打ち手がなくなってきている、と感じます。「なるほどその手があったか」といえる内容はなかなか少ない。私個人としては、非常に強い危機感を覚えています。

そういう文脈でも、コンテンツは、非常に重要なポジションをもっていると思います。

――:佐伯さんはかなり気概があって入省されたタイプ、とまわりからも聞いておりました。

私は、父も兄も父方の祖父もメーカーのサラリーマンで、母方の曾祖父も海軍のエンジニアでした。子供の頃から、日本の産業が世界で勝負し、これに勝たなければ日本の将来はない、というイメージを強く持っていました。また、入省時の局長であった今井康夫さん(当時:地域経済産業審議官)やその世代も、今からすれば多少行き過ぎと思えるかもしれませんが、とにかく日本経済に対する想いやコミットする姿勢に私自身、大変感銘を受けました。そういう組織に、自分も骨をうずめるぞという気概で入省したため、課長補佐クラスの人たちが、具体的な根拠も無く、「経済産業省はいらない」といった議論を聞いていると、いささか無責任では無いかと思い、その先輩とは議論になりました。今でも覚えているのは、経産省の目の前の西新橋一丁目」の交差点で、議論というか、ほとんど喧嘩で、「そんなに役割がいらないというのであれば、あなたが真っ先にやめたらいいじゃないか!」と食って掛かかりました。本当に、若かったと思います笑!

――:入社年次による性格の違いもあるのでしょうか?そもそも、佐伯さんも官僚たたきが強かった時代によく入省しましたね。

平成13年(2001)入省組は、猛者が多い、とは言われているように思いますし、誇れる同期です。私が入省した頃も、たしかに官僚批判も多い時代でしたが、「そんな批判ごときでビクともしたらいかん」「批判もされなくなるということは、存在していないのと等しい」「官がなくなって、本当に企業が成長する環境は作ることができるのか」という考えでした。

私の大学のサークルの先輩で、霞ヶ関の中でも著名な佐伯耕三さんがいらっしゃいます。非常にプロアクティブで、頭がシャープな方でした。佐伯耕三さんが役所に入るという話を聞き、自分にとっては衝撃的でした。「説明会があるから来てよ」と誘っていただいてわかったのは、経済産業省では議論の多様性があり、しかも、若い官僚が非常に熱心に議論をされている姿勢を見て、僕は経産省を選びました。

――:どんな若手官僚だったんでしょうか?

こんなことを申し上げたこともあり、相当、生意気だと思われていたんだと思います。「狭い意味で結構。がっつり産業政策をやってみたい」と申し上げていたこともあり、METIのメインストリームの人たちが「産業政策」を希望しない中では、「変わり者」と思われてきたと思います。「経済産業省で産業政策をやりたい」と思って志望して入省したら、経済産業省内では、変わり者扱いをされるとは何とも皮肉ではありました。

一方で、航空機武器宇宙産業課、生物化学産業課、鉱物資源課、石油・天然ガス課、そして、文化創造産業課など、国益に関わる仕事を経験させていただき、心から感謝しています。また、「変化の起点になりたい」とも申し上げていたためか、宇宙基本法(議員立法による安全保障としての宇宙政策の立ち上げ)、中小企業等経営強化法(中小企業庁の法律の軸を作る法律の抜本改正。業種を所管するすべての省庁に中小企業政策の実施をお願いする法的枠組み)、CCS事業法(カーボンニュートラルの最後の調整弁。産業の立ち上げと新法の提出と条約と国際交渉)、アベノミクスの設備投資の減税措置と言われた「生産性向上設備投資促進税制」の創設などを担当させていただきました。

――:官僚を目指す人にはこうした「仕事の幅広さ」に魅力があることは伝えたいですね。

変化に富むタイミングで、タフな状況があり、「ピンチヒッター」としての仕事が多く、また、若いながらに裁量を認めていただいて、楽しい役所人生を送らせていただいております。

最近、特に良い経験をさせていただいたのは、CCS(Carbon Capture and Storage)でした。カーボンニュートラルへの問題意識が当時はそこまで高いとは言えない状況の中で、実証プロジェクトをゼロから立ち上げ、石油上流・石油精製・電力・ガス・鉄鋼・化学・セメント・製紙などの業界を説得・調整して参加の検討を促し、運動論として盛り上げ、新法を設計し、与野党の調整も自ら行うといったことをも行わせていただきました。

――:法律を作る、というのが官僚のデフォルトの仕事というイメージもありますが。

新法を担当する機会は結構少ないので、光栄な仕事でしたよ。まして50年ぶりの事業規制を行う法律であり、責任は重大と感じてました。省内出身者も優秀かつ目的意識が高く、さらに、法律に詳しく恐ろしく優秀な石井大貴室長に来て頂いたのも大変大きいかったところです。

ただ、体制はいささか貧弱で、私とプロパー係長1名、出向者が2名という体制から始まりました。外国企業を含む、各社との調整が本格化した際には、アポが入りすぎて調整をしている時間がなかなかなく、徹夜も続きましたが、JOGMECの髙原一郎理事長の御差配で体制強化を図っていただき、なんとか実証の体制を整えることができました。最初は、「CCSなんて知らない」と言われていささか肩身が狭い想いで仕事をしていましたが、法案提出の閣議決定まで行き、実際に国会の審議を経て、成立するとこうも産業界が動くのか、と驚きました。そういった歴史に比べると、コンテンツ産業において経産省の力というのはまだまだこれから、と思います。

――:エンタメ産業に対して、官僚はもっとこうあらねばならない、というのはありますか?

どの業界でも同じとは思いますが、まずはいかなるランクであれ業界をしっかり知ること、会社のトップと自分なりに方針を決めてしっかりと話せるようになること、が大事であると思います。昔の官僚は「業界はこうあるべきなんじゃないか」と企業トップにも直言していくような伝統がありました。相手がやりたくない政策をやらなきゃいけないときも、「お願いします」と頭だけ下げるだけではなく、きちんと納得してもらうまで言葉を尽くさなくてはいけないと思います。

また、コンテンツ産業では、課のメンバーのコンテンツ愛が高まりすぎて、相手に対して不都合なことは言いたくない、と感じるメンバーも結構いるのではないか、と思いますが、それでは重要な仕事を取りこぼすことになりかねない、と感じます。実際に、そこに政策のタネがたくさん眠っているように思います。

■“日本"を海外にマーケティングしてくれるアニメの凄さ。自動車並みに重視される理由

――:他の産業政策の仕事に比べて、エンタメの産業政策というのは、その意味ではずいぶんやりづらかったのではないでしょうか?

いやいや、とてもよかったですよ!「エンタメ・クリエイティブ産業戦略研究会」の立ち上げはもっと苦戦するかなと思いましたが、率直に議論に応じていただけたと思います。産業界からも、「短期間で相当議論が進んだ」というご評価を頂けたと思います。

今回、特にありがたかったのは、経団連のクリエイティブエコノミー委員会で、ソニー・ミュージックエンタテイメント社長の村松俊亮委員長が業界全体をまとめられたことでした。心から感謝しております。抽象的な課題を議論するということよりも、アクションベースで議論し、戦略を作るという考え方にも早期にご理解を頂けたのは本当にありがたかったです。

また、コンテンツ分野では、アニメ、ゲーム、マンガ、映像、音楽の主要5業種を中心に検討を進めましたが、その他舞台芸術などでも商業化を図る観点を踏まえながら、将来的な取組について業界ワイドで進められている内容をご説明頂きました。また、CJ課がやってきたアート/デザイン/ファッション/スポーツといった分野も、共通の枠組みとして戦略を作るべく、羽を広げられたのも良かったと思います。

とにかく、皆さん全員が前向きでした。CCSでは規制を作る立場ですし、そもそもCCSはコストでしかないので、業界の抱き起こしが本当に大変でした。コンテンツは今しかない、海外輸出5兆円を20兆円にするぞという目標が明確で、皆が前向きに変えようとしていました。

――:CJ機構の2年間の時代(2017~19)はどうだったのでしょうか?

官民ファンドの役割は、基本的に「投資活動」になります。民間の投資活動では、回収は、基本的に、投資先の株式の上場か、第三者への売却により行います。CJ機構では、当初重視されていたのは日本企業の海外展開であり、日本企業と海外のジョイントベンチャーを作った上で、連携先の日本企業に買ってもらうスキームが念頭に置かれていました。私がCJ機構にいた際には、ファンドの投資政策を変えなくてはいけない時期であり、また、会社の中でいろいろとお騒がせする事案が発生し、メディアでも報道されるような状況となっており、社内外で信頼を回復し、人心を安定できる状況を確保し、会社の経営を安定化させることが急務でした。

――:ちょうど第二期ですよね。

民間ファンドの経営者を回って意見交換をしてきましたが、元のパートナー企業に買い取ってもらうスキームでは、投資倍率(回収額/投資額)がなかなか上がらないのではないかと、いささか驚かれました。ファンドは千三つとはまではいきませんが、全体的に当たらない中で、ごく一部の案件で一気に回収するという事業モデルが普通です。上場や第三者売却ができそうな案件にどのように投資しつつ、同時に民業圧迫の批判を回避し、政策性をいかに追求するべきか考えました。

――:佐伯さんはどういう立場でCJ機構に入ったのですか?

経営企画部長兼総務部長です。仕事としては、会社で発生した問題の対処や投資の方針の見直しでした。コーポレートガバナンスが重要視されており、会社法に即した取締役会の運営、利益相反の問題、株主への説明など、日々是勉強となりました。当時のCJ機構の社長がソニー・ミュージックエンタテイメントの北川直樹さんで、エンタメ産業の構造に加えて、取締役会の運営を含めた企業経営、上場の前後の環境の変化など、重要なお話を頂きました。非常に貴重な経験をさせていただき、今の自分を形作っています。

――:CJ機構の優位性はどういうところにあるのでしょうか?

官民ファンドの経営にあっては、皆さん色々言いたいこともあるとは思うのですが、一つ官民ファンドにある優位性は、海外案件を発掘するソーシングの力です。ここで持ち込まれた案件を日本の民間ファンドと連携して、投資の是非を議論する。さらに、日本の中小企業にはユーザーとして、海外企業の投資先のサービスを活用していただく。日本の民間ファンド、特に、オルタナティブ投資を行っているものでは、海外投資を行っているものはほとんどないのではないかと思いますが、CJ機構では世界中から案件が持ち込まれました。最近成功している案件は、後半になってそういった潤沢なソーシング案件からピックアップしたからなんです。

――:どうしていたらもっと成功率をあげられたと思いますか?

後から過去に振り返って、「ああすればよかった」「こうすればよかった」と論評してもあまり意味が無いかもしれません。それを前提にしつつ、敢えて申し上げれば、初期の投資を開始した時期に、今申し上げた「収益性を踏まえつつ、海外に海外製のプラットフォームを作りに行く」という点に加えて、「"本業"の本気の海外展開に特化する案件を特に重視すべきであった」というのはあるかもしれません。

初期の案件については、国内の産業界と連携したプロジェクトが多かったのですが、プロジェクトを主導している日本の民間企業自身にとっても、土地勘がない新規かつ海外市場でやっていた。元々、自動車や家電などの、大手の製造業を除くと、日本の商材ビジネスが海外で成功したロールモデルは、当時はなかなかありませんでした。ですから、日本企業側でもいきなり高いリスクを取っているような状況です。とかくCJ機構がうまくいかなかったように言われがちですが、CJ機構から見れば日本企業を支援しているので、日本企業が当時はなかなかうまくいかなかった、という風に見ているところはあります。

――:確かに、日本でアニメプラットフォームに成功した企業のアジア展開であったり、すでに成功しているマレーシア拠点での事業に新規事業をくっつけていく、など、「事業軸」と「市場軸」どちらかは経験値のある領域であるべきでしたね。

明確にこれはよい成果をだせたのは「寧波阪急」ですね。それでも本当に苦労されたと思います。テナント側との調整が非常に難航されていましたが、阪急のエースが投入されて、危機を乗り越えて行かれました。2021年にオープンになり、2024年に売却しましたが、380店舗のテナントをいれてあの時点で寧波に投資するという判断はCJ機構があったから、というのは言えます。政府ファンドという特性もあって保守的に判定せざるを得ず、結構早めの段階で減損判定をしなければいけなかったり、色々制約もあります。

――:そのCJ機構されていた時と比べて、この2024年「クールジャパン再起動」は何が変わったのでしょうか?

今や、日本のコンテンツの時代がようやく来ています。これは、コロナ禍の巣ごもり需要が世界的に広がり、ストリーミングサービスが大きく広がったからです。テレビのように各国で厳しい許認可に触れることもないし、チャンネルの概念が不要ですから、流すだけ流せる状況。大きなライブラリーがあれば、勝負ができる状態。世界で200ヶ国の子供たちが日本のコンテンツを年中、視聴するときが来たわけです。数字で見ても、日本コンテンツの海外売上高は、10年間で3倍に伸び、鉄鋼や価額を超えて、自動車に次ぐ6兆円まで来ています。今や日本の中にあっては「マクロ的なインパクトのある産業」にもなり、昨年の「新たなクールジャパン戦略」において、「基幹産業」として位置づけられるようになりました。

配信プラットフォームへの動画利用のライセンスだけでは、なかなか収益化ができないかもしれませんが、プラットフォームが、海外のすみずみまでのマーケティングに一役買っているのは事実であり、マーチャンダイジングの形で、物販、イベントによる回収ができる時代になってきた、ということです。ただし、マーチャンダイジングの形で商売するためには、海外に拠点がどうしても必要であり、日本のコンテンツ産業はこの点に遅れており、大きな課題です。マーチャンダイジングは、様々な分野で利活用する「IP転がし」という性質を持っていますが、現場で売ることが必要になります。日本コンテンツのイベントは海外でもファンを中心に行われていますが、日本企業がマネタイズに活用しているとはなかなか言いがたい。今まさにこれから、海外展開の支援が生きるタイミングにはいってきたのではないかと思います。コロナ前にはなかった「日本コンテンツをマーチャンダイジングでマネタイズができる時代」に入りつつあります。

――:佐伯さんはコロナ前後でアメリカにいましたよね?

はいそうです。2019~2022年にJETROのロサンゼルス事務所に在籍していました。正直、カートゥーンネットワークなどのアメリカのテレビ放送局では、日本アニメをなかなか見る機会はありませんでした。これは相当驚きました。当時うちの子供も見ているのは、ディズニーもののほか、「Paw Patrol 」など北米のアニメなどが中心で「記憶に残っている日本アニメ」みたいなものはないと思います。アメリカでは、3DCGが全盛で、なかなか日本の2Dアニメが入らなくなった状況もあるのかもしれません。また、テレビは、結構規制が厳しく、本当に子供向けの番組ばかりであって、日本のアニメの視聴者層の幅広さを前提にすると、放送されにくいのではないかとも感じました。

また、アメリカでは、日本のアニメファンは、既にテレビから配信に流れていっていたように思います。コロナよりも前は特に、配信ではNetflixが一強でした。テレビ側の番組の構成も、北米のスタジオが制作する作品にシフトしていたのかもしれません。私自身、2000年代から「アメリカの放送チャンネルに日本のアニメが流れる」がなかなか難しくなったと思っていました。

それがあっという間に風潮がかわって、アメリカの子供たちも日本のアニメをバンバンみるようになった。それもコロナ後の2022~23年に、配信を見るようになり、一気にきたように感じます。この現象は、アメリカだけで無く、世界中で一気に広がったと思います。

――:ただエンタメ業界の中にいた人間としては戸惑いも感じます。2023~24年ごろからでしょうか。あまりに国策として持ち上げられすぎている印象もあるのです。

日本のものをマーケティングするにあたり、「勝手に日本のものを紹介してくれるもの」でアニメ以上のものってほかにありますか?1個1個はリスクがあるから、多少過剰投資しつづけないという制約はありますが、アニメのお陰でラーメンから生活様式から日本的なものすべてがマーケティングされている。

2017年では手詰まり感があった議論も、あの時にコロナ後のようなアニメ旋風がおきていたら判断も違ったのではないか、と思うこともあります。

――:これからの課題として感じる部分はどういうところですか?

日本コンテンツがOTTを通じて配信され売れるようになったからこそ、大きく機会ロスしている部分も目立つようになりました。だまっていてもOTTが日本のアニメや音楽を世界で宣伝してくれている、というのが今ある状態で、マネタイズするためには、世界中にいるファンに対して、物販やイベントを掛けて行くしかない。そうすると、ひとまず自分達でも売りにいけるように、世界中に海外拠点づくりをしないといけない。権利をそのまま海外に全売りしてしまっている現状は危ないとも感じます。

しかし、日本の海外展開支援の根っこには、大手製造業のサプライヤーとして中小企業も海外に出るという、昔の日米摩擦時のモデルが根底にあり、比較的ローリスクなものが想定されているような気がします。この場合は大手製造業がマーケティングをしている状況であり、それに乗っかれば良い。しかし、コンテンツの場合には、ファッションなんかも同じであると思いますが、現地に拠点を出しつつ、現地でマーケティングを自らやっていかなければならない。こうした本格的な海外展開を支援するとなれば、より多くのリスクに対処しなければならないので、相当根本的な対応が必要であると思いますし、今の異動先である中小企業庁としても、しっかりとした対策を講じる必要があると考えています。

日本の他の産業の競争力が落ちている今だからこそ、売れているアニメとその周辺産業は直接海外にでていって競争力を磨いでほしいですね。

▼後編に続く

経産省きってのラディカル派。官僚はクールジャパン再起動にどんな役割を担うのか(後編) 中山淳雄の「推しもオタクもグローバル」第125回

会社情報

- 会社名

- Re entertainment

- 設立

- 2021年7月

- 代表者

- 中山淳雄

- 直近業績

- エンタメ社会学者の中山淳雄氏が海外&事業家&研究者として追求してきた経験をもとに“エンターテイメントの再現性追求”を支援するコンサルティング事業を展開している。

- 上場区分

- 未上場