※本稿は、小川涼太郎『1万人以上の不登校相談からわかった! 子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい!」に変わる本』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。

「自己決定力」が幸福を決める

自立心を育むためのもっとも大きな要素は「自己決定力」です。自己決定力とは、誰かに言われなくても自分で判断し、自分で決定する力です。

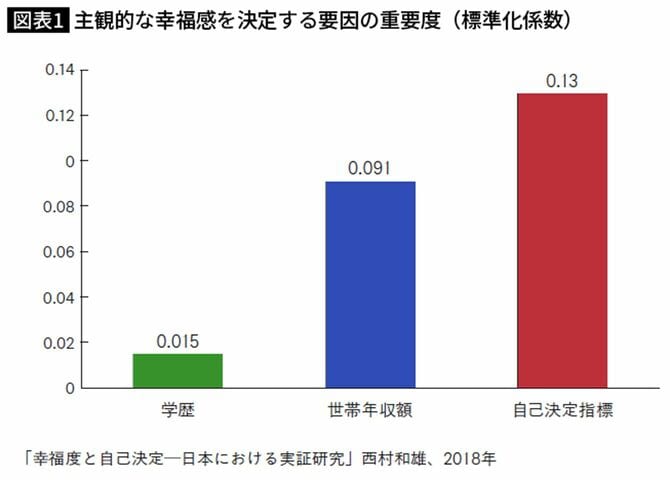

2万人の日本人を対象にした「幸福度」の調査では、学歴や収入よりも自己決定力が幸福感をもたらすことがわかっています(「幸福感と自己決定―日本における実証研究」西村和雄 2018年)。

学歴が高ければ幸福なわけではなく、収入が高ければ幸福なわけでもないというのは多くの人がわかっていることですが、「では、どうすればいいのか?」というのはなかなか答えが出せない問題ですよね。

答えが出せないからこそ、子どもの選択肢を広げる意味で「学歴は高いほうがいいだろう」「収入は多いほうがいいだろう」と考える親が多いのが実状だと思います。そうした中で、「自己決定が幸福度を高める」ということがわかったのは重要です。良い学校、良い会社に就職することがいいのではなく、その進路を自分で選択したかどうかが幸福度に影響するのです。

つまり、偏差値が高く、一般的に「良い大学」と言われる大学に行きたいと本人が望んで進学したのであれば幸福度は高いのですが、親や周囲の人に「この大学に進学しなさい」と言われて進学した場合は、幸福度が低いということです。

「この大学以外は認めない」と言って、進学先を強制するような親はさすがに少ないと思いますが、本人の自己決定力が弱ければ「この大学がいいんじゃない?」とすすめられ、親の意向通りに進学先が決定されることはあるでしょう。

就職においても同じです。良かれと思ってしたアドバイスでも、結果的に子どもの幸福感を下げているのだとしたらどうでしょうか。たとえ周りから羨まれるようなエリートコースを歩んでいても、本人は生きづらさを抱え、心身に不調をきたすこともあります。

親は進路についてアドバイスをするよりも、子どもの自己決定力を高めることを意識すべきなのです。