『国宝』がすごいのは映画版だけではない

映画『国宝』は、公開から1カ月が過ぎてなお、週末観客動員数のトップを走っている。公開開始から7月13日までの38日間で興行収入は、56億円を超える。3時間近い上映時間のため、映画館では、1日最大で4回しかスクリーンにかけられないにもかかわらず、何より、6月6日の公開から日が経てば経つほど、評判が上がり、多くの人が詰めかけている。

ヒットの理由は何か。素朴に言えば、ストーリーが面白く、演技が上手で、映像が美しく、音楽が優れているからである。そんな月並みな言い方しかでてこないほど、すべての要素が至高である。

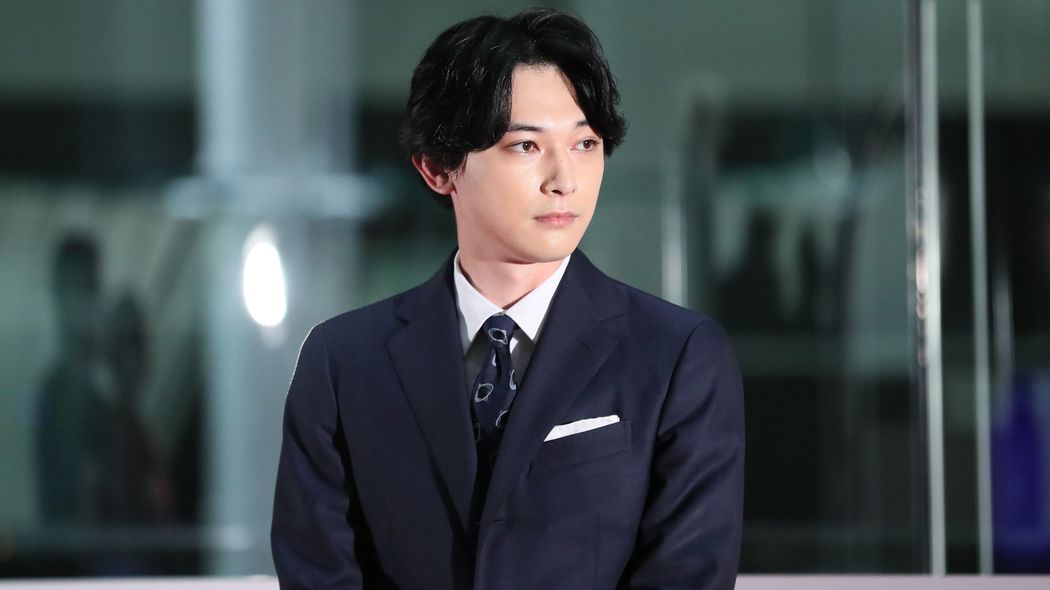

主演の吉沢亮と、横浜流星が演じる歌舞伎役者の完成度は、いくら絶賛しても、し尽くせない。1年以上に及ぶ稽古が2人の演技を裏打ちする。しかも、どちらも女形である。男性が女性になる、その難しさを、どちらも本職に匹敵するほどの迫力で演じている。

もとより、吉田修一による原作がすごい。3年間にわたり歌舞伎の裏方(黒衣)を経験して書き上げた(映画『国宝』パンフレットより)ので、リアリティーが違う。上下巻、文庫ではあわせて900ページ以上なのに、読者を引き込んで放さない。文庫だけで120万部を超えたのも納得である。

吉沢亮と横浜流星の熱演に涙

極道の家に生まれた喜久雄(吉沢亮)が、歌舞伎役者の家に引き取られる。その家の御曹司・俊介(横浜流星)と切磋琢磨し、時に諍いを起こしながらも、50年の役者人生をまっとうする。「ただひたすら共に夢を追いかけた」との映画のコピーそのままの展開は、鑑賞中に何度も涙を誘う。

監督は、これまで『悪人』と『怒り』と、吉田修一作品を映画化してきた李相日である。「歌舞伎を見せる以上に、“歌舞伎役者の生き様”を撮りたかった」(同作パンフレットでのインタビューより)と語るように、本業ではない俳優の起用によって、長編小説のダイジェストではない完成度を誇る。

ただ、ここでは、映画ジャーナリストの大高宏雄氏が指摘するように、客層が「当初の主流だった50代、60代に加えて、20代、30代の女性層が増えてきた」ところに注目したい。若い女性が映画館の座席を埋めているのは、なぜなのか。