※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む! 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』(セルバ出版)の一部を抜粋・再編集したものです。

(前回記事「マイホームの深刻な劣化が築5年から始まる…絶対頼んではいけない住宅メーカーを一瞬で見抜く"最強の質問"」につづく)

外来種の被害が広がっている

前回の記事で、日本の住宅が世界的に見て極端に短命であること、家の寿命をのばすには、永続性のあるシロアリ対策が非常に重要であることを説明しました。

具体的には、「長期優良住宅」の認定基準の一つの「劣化対策等級3」に定められているシロアリ対策(防蟻)の認定基準のうち、「薬剤処理」と「地面から1m」の基準では不十分なのです。

前回は日本の住宅業界の「薬剤処理」の現状とその問題点について説明しましたが、今回は、「地面から1m」までの防蟻処理にとどまっていることの問題点について説明したいと思います。

筆者は、この問題は、おそらく日本におけるこれからの大きな社会問題に発展するのではないかと危惧しています。

なぜならば、地面から1mまでの柱や土台しか防蟻していない日本の住宅が、今後「アメリカカンザイシロアリ」と呼ばれる新しい外来種に対してまったく無防備な状態であり、このシロアリによる被害が面的に拡大する可能性が高いからです。

これから家を建てるもしくは購入するならば、アメリカカンザイシロアリ対応について、施主がきちんと知識を持つことが必要です。

日本の住宅政策は問題が山積みです。一人でも多くの方に、資産価値を維持できる長寿命の家に住んでほしい、そんな思いから、筆者は、「これから家を建てたい」という人にむけ、住まいづくりをサポートする会社を経営し、信頼できる工務店を無料でご紹介するサービスを提供しています。

本稿では、その専門家の立場から、アメリカカンザイシロアリ対応について、説明したいと思います。

そもそも従来の「シロアリ被害」とは

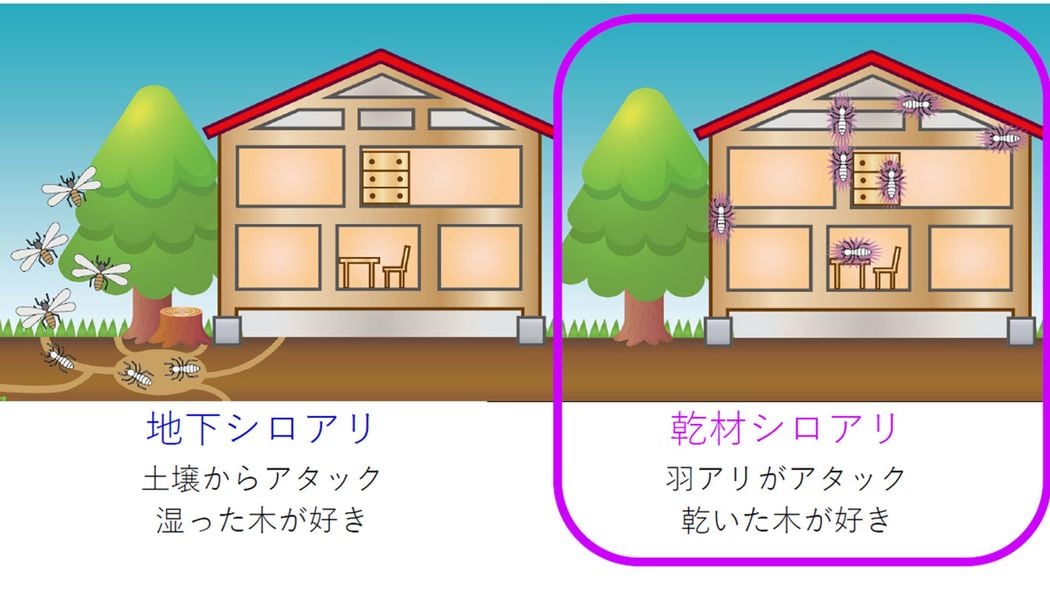

従来のシロアリ被害をもたらしてきたのは、主にイエシロアリやヤマトシロアリという「地下シロアリ」に分類されるシロアリです。

これらのシロアリは、十分な水分がないと生きていけません。そのため、水分が豊富な地中に巣をつくり、床下に唾液や土で「蟻道」と呼ばれるトンネル状の通路をつくり、いわば地中から住宅に「通勤」して、家の構造材を食害します。そのため、「地下シロアリ」と呼ばれます。

地面に近い部材の蟻害リスクが高いということで、現行の建築基準法や劣化対策等級3の基準では、地面から1mまでの防蟻処理を求めているのです。

また、「地下シロアリ」は、定期的に床下を点検して蟻道がなければ、シロアリ被害が発生していないことをある程度判断することが可能です。

そのため、現在主流となっている5年程度で防蟻効果がなくなる合成殺虫剤系の防蟻処理であっても、床下を定期的に点検することで、シロアリ被害が発生していないことを確認することが可能なのです。