※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む! 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』(セルバ出版)の一部を抜粋・再編集したものです。

(前回記事「住宅がこれほど資産にならないのは日本だけ…人生最大の買い物を"負の遺産"に変えた住宅政策の失敗」につづく)

日本の住宅寿命は欧米平均の3分の1

日本の住宅は、欧米に比べて極端に短寿命です。

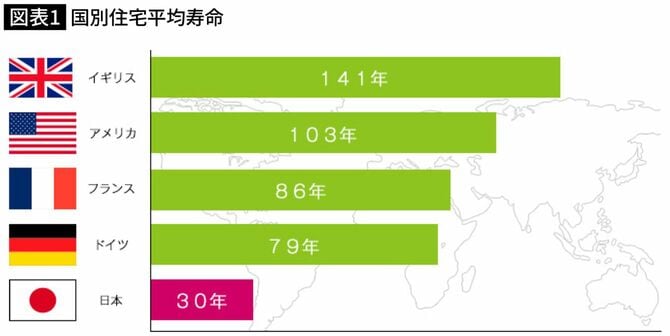

少し古い資料ですが、図表1のグラフを見ると一目瞭然です。

欧米の住宅の平均寿命が80年~100年以上であるのに対して、日本は何と30年と、その3分の1ほどの寿命で建替えられてしまっています。

日本の住宅が短寿命なのにはいくつかの理由があります。

前回の記事で説明した日本の戦後の住宅政策の問題に加えて、住み手側も、地震国なので「どうせ大地震で被害を受けて建て直すことになるのだから」というあきらめがあり、長寿命な家に対するこだわりが少ない傾向があるようです。

この「地震国だから仕方がない」という認識には大きな誤りがあります。

地震に強い家を普及させようと「構造塾」を運営するM's構造設計の社長で一級建築士の佐藤実社長によると、耐震性能は、「躯体の倒壊防止」と「躯体の損傷防止」という2つに分けることができるそうです。

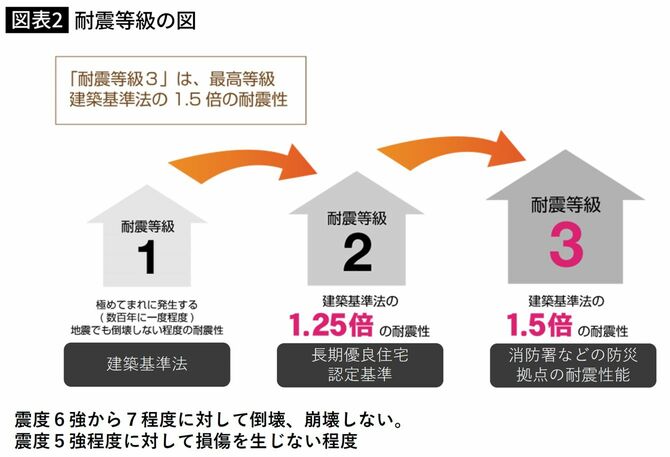

建築基準法が要求している耐震性能(耐震等級1)は、「躯体の倒壊防止」であり、震度6強から7程度の地震で倒壊・崩壊しないことを要求している性能です。

これは、あくまでも一度の大地震で建物が倒壊・崩壊することで人が死なないことを要求している耐震性能です。

いわば、たとえ半壊しても、「逃げることができれば死なないよね」という考え方です。そのため、震災後に建物を使用し続けることができることを要求している性能レベルではありません。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」には、耐震等級の上位等級として、耐震等級2および3が定められています。

最近は耐震等級3にこだわって建てる施主も増えてきています。ちなみに震度7が二度襲ってきた熊本地震の益城町エリアの耐震等級3の住宅は、すべて震災後も住み続けることができる性能が維持されていました。

つまり、「躯体の損傷防止」レベルの耐震等級3まで耐震性能を高めれば、大震災で建て替えることを前提に考えることは必要ないのです。

なぜ長寿命化が必要なのか

そもそも、なぜ住宅を長寿命化するべきなのでしょうか?

筆者は、「これから家を建てたい」という人にむけ、住まいづくりをサポートする会社を経営し、高気密・高断熱住宅の工務店を無料でご紹介するサービスを提供していますが、当社にご相談いただくケースで比較的多いのは、リタイヤ前後のシニア層の方が、「若いころに建てた家が冬寒く、耐震性能も不安なので建て替えたい」というものです。

住宅ローンも終わり、老後資金を使って、快適な老後の生活のために、家を建て直そうという方々が多いのです。

日本では、古い家を子どもや孫が引き継いで住み続けるというケースは多くありません。

まして、中古住宅として、住宅自体の価値が評価されて売却できるケースは極めて少ないのが実情です。

現在の日本の住宅マーケットでは、戸建住宅は築20年も経過すると、建物の評価額はゼロになり、土地の価値だけで評価されるようになります。そればかりか、古家が残っていると、解体を前提とするため、土地価格から解体費用分が評価額から差し引かれてしまうことも少なくありません。

それに対して、欧米では、きちんとメンテナンスされていれば、建物自体も古くなってもきちんと価値が評価されます。

住宅の建築コストの高騰が続いている中で、世代ごとに住宅ローンを組んで住宅を建て直し続けることは、国全体として、国民の生活のゆとりを圧迫するものにほかなりません。

60~100年間健康・快適かつ安心して住み続けられる家が普及するということは、老後まで安心して住み続けたり、子どもや孫が引き継いだりするだけでなく、新たな若い世代が中古住宅として新築よりもリーズナブルに購入して、快適に暮らすこともできるのです。

住宅の性能を高めて、健康・快適に暮らせる長寿命な家が普及することは、中長期的な国民生活の豊かさにつながると考えます。