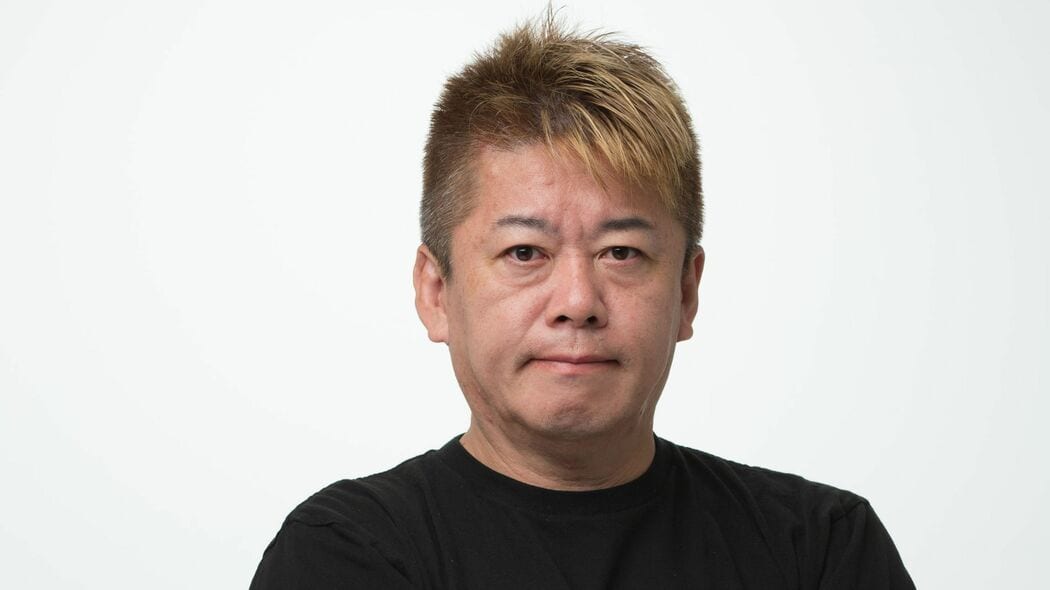

※本稿は、堀江貴文『体力が9割 結局、動いた者が勝つ』(徳間書店)の一部を再編集したものです。

新人は「コスパ」「タイパ」を気にするな

世の中にはさまざまな仕事術やライフハックのたぐいがあふれている。いかにスムーズに作業を終えるか。いかに最小の労力で最大の成果を得るか。つまるところ、その大半は効率化のテクニックである。

コスパよく、タイパよく物事を進める。忙しい現代人にとってそれは切実なテーマだろう。でもいきなり効率に走るのはNGだ。まずうまくいかない。

たとえば営業職の新人が「断られない話し方」「即決させるテクニック」を使ったところで通用しない。それどころか相手から胡散臭い目で見られるのがオチだ(実際に胡散臭いのである)。

新人がやるべきなのは営業トークを磨くことではない。愚直にお客さんにぶつかっていくことだ。来る日も来る日もヒアリングと提案を繰り返す。地道にそれをやり抜く。その経験を積んで初めて説得力のある言葉が身につく。営業力がつくのである。であれば、それこそ即決してくれる相手も出てくるだろう。

最初は効率・質よりも「量」

最初に大切なのは効率ではない。むしろその対極にある“量”だ。行動である。僕の知る優秀な経営者やクリエイターは例外なくみんなよく動く。呆れるくらいに動く。

彼らは成功したから忙しく動きまわっているのではない。動きまわったから成功したのだ。たくさん動いて、たくさん失敗して、自分なりの勘所を見出したのである。

小手先で済ませようとするな。小賢しくふるまうな。まっすぐぶつかり続けた人が結局は勝つのだ。動いて、動いて、動く。すると“量”が“質”に変わる。

がむしゃらに数を打っていた営業マンがあるときから「こうした相手にはこう言えば伝わる」と直感的にわかるようになる。資料づくりに四苦八苦していた人が、どこを削ってどこを膨らませるべきかが見えるようになる。何千行もコードを書いてきたエンジニアが突如として、美しくて最小限の構成を書けるようになる。

そのときは突然やってくる。ふいに霧が晴れるように抜け道や勝ち筋が浮かび上がるのだ。それが「量質転化」、量が質に転じるということだ。量を制する者が質を制するのである。