江戸時代後期に活躍した喜多川歌麿とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「唯一無二の才能を持つがゆえに、強烈な自意識があった。蔦重と決別後の作品からは、その意識との戦いの跡が見て取れる」という――。

問題は傑作「美人大首絵」完成後にあった

喜多川歌麿(染谷将太)は、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)と距離を置きたがっているが、蔦重はなんとかして歌麿を手元に置きたい――。このところNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、そうした場面が繰り返し描かれてきた。

第40回「尽きせぬは欲の泉」(10月19日放送)での蔦重は、とりわけ真剣だった。歌麿が死んだ妻きよ(藤間爽子)の顔をアップにして描いた大量の絵を見て、女性をバストトップで描くという、美人画としてはいままでなかった「大首絵」を歌麿に描かせれば、評判を呼ぶに違いないし、身上半減で経営が厳しい耕書堂に大きな利益をもたらしうる、と考えたからだった。

滞在先の栃木まで訪ねてきた蔦重から、錦絵を描くようにいわれた歌麿だが、最初は「私のためのようにいいますけど、詰まるとこ、金繰りに行き詰ってる蔦屋を救う当たりがほしいってだけですよね」とにべもない。だが結局、歌麿は必死の訴えに説き伏せられて江戸に戻り、蔦重の厳しい注文に応えながら、美人大首絵を描くことになった。

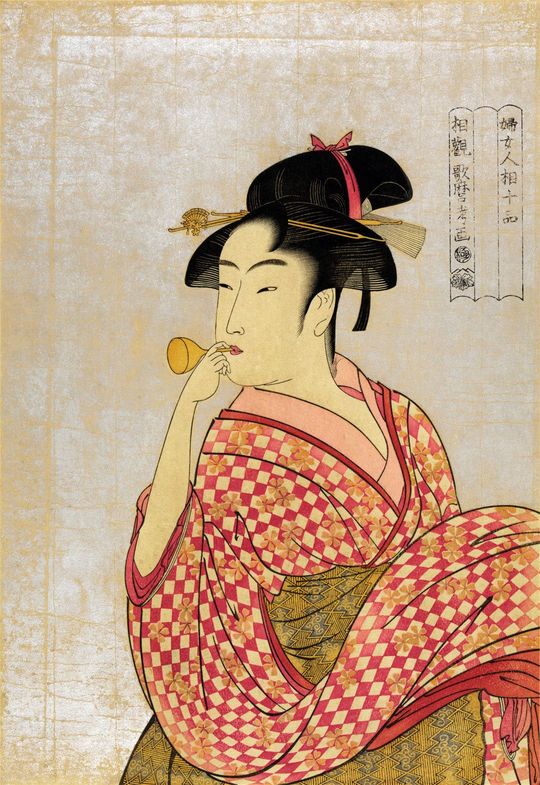

第41回「歌麿美人大首絵」(10月26日放送)では、試し摺りを見た蔦重が、背景に雲母の粉を摺り込んだ雲母摺にすることを思いつき、歌麿のはじめての美人大首絵『婦人相学十躰』はすばらしい仕上がりになった。

そして、美人大首絵は大きな評判を呼ぶが、問題はその後の蔦重の、歌麿のあつかい方にあった。