「地経学」で浮かび上がる日本と日本企業の「勝ち筋」

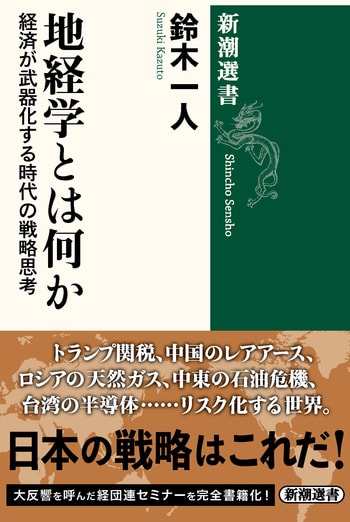

鈴木一人『地経学とは何か-経済が武器化する時代の戦略思考』(新潮選書)

米国第2次トランプ政権の関税、中国のレアアース、ロシアの天然ガス――。市場原理で経済が動く時代が終わり、経済が武器化される時代を私たちは迎えている。この危機を、わが国はどう乗り切ればよいのだろうか。この度刊行された『地経学とは何か-経済が武器化する時代の戦略思考』(鈴木一人著、新潮選書)は、時代の変化を分析し、その処方箋を示した話題書だ。国際経済の研究家、ニッセイ基礎研究所の伊藤さゆり常務理事が読み解く。

***

本書は、国際文化会館「地経学研究所(IOG)」所長として積極的に情報発信している地経学、経済安全保障の第一人者・鈴木一人・東京大学公共政策大学院教授の著作である。経団連の21世紀政策研究所(当時)による連続ウェビナーを叩き台とし、7つの章で構成されている。

地経学と経済安全保障

序章の「地経学時代の経済安全保障」は、地経学と経済安全保障の考え方とこうした考え方が必要不可欠になった背景を整理している。

著者は、「地経学」を「地政学」と「経済安全保障」の双方の要素が絡みあうかけ算のような関係と表現する。

「地政学」では国家の地理的位置に着目するが、「地経学」では経済的資源が国家の国際秩序の形成に及ぼす影響力を考える。地経学的なパワーの源泉となる「経済的資源」は、天然資源だけでなく、技術力や人材、経営力なども含めた複合的なもの。その具体例が、先端半導体製造能力を有する台湾であり、特定の国や地域、都市に人材と技術と資本が集まることで大きな地経学的パワーが生まれるという。地経学的なパワーという観点では、日本も、優れたものを持っているというのが著者の評価であり、勇気づけられる。

経済安全保障と地経学の関係は、前者は経済的手段による他国からの圧力や圧迫に対して対抗しうる能力を構築することで、守りに軸足を置くが、後者は、より広く経済を武器として使い、国際関係が経済的な措置で影響を受ける状況を説明する概念という。

「相互依存」が招いた経済の武器化

経済安全保障と地経学の考え方が必要になったのは、「経済活動は市場の原理に基づいて行われる、政府はできるだけ市場や経済に介入しない」との理念に基づくグローバル化の過程で国家間の相互依存関係が強まった結果だという。相互依存は、それが国際秩序を安定させるというある種の計算違い、そして、政治と経済は分離可能なので政治体制の異なる国同士でも経済的な交流をやめる必要はないという考え方の下で根付いた。その結果、著者のいう「相互依存の罠」にはまった状態になり、経済を武器とする攻撃が有効になる関係性が生まれてしまった。

経済安全保障は、「相互依存の罠」から抜け出すために、「戦略的自律性」と「戦略的不可欠性」を高めることを指す。「戦略的自律性」の向上は、他国への依存を減らし、依存状態をテコに圧力をかけてくることを防ぐことを目的とする。「戦略的不可欠性」とは、自国がグローバルサプライチェーンにおいて不可欠な存在になることで、他国が攻撃しにいくい状況を作り出す。

しかし、地経学的なパワーだけで戦争を止めることはできないし、コストもかかる。安全保障の確保と自由貿易のルールとは必ずしも両立しない。第2次トランプ政権のアメリカは、自由貿易の原則を無視する政策を展開しているが、日本は、アメリカや中国のような巨大市場を擁し、食料、エネルギーなどで一定の自律性を有する国ではない。管理すべき対象はできる限り小さい庭に収めて、高いフェンスで守る「スモールヤード・ハイフェンス」を目指すべきと説く。

「ブリュッセル効果」が弱まった理由

序章に続くのは、「半導体をめぐる地経学(第1章)」、「地経学からみたITとAI(第2章)」、「地経学で考える宇宙と秩序(第3章)」、「資源と地経学的パワー(第4章)」という地経学の主戦場における競争を扱った4つの章だ。

日本における議論は、覇権を争う米中二大国に焦点が当たりやすいが、本書ではEU(欧州連合)や中東の情勢にも一定の紙幅を割いており、より多面的に世界を捉えることに成功している。半導体や宇宙政策、科学技術政策、EUの規制力など幅広い領域における専門的な研究の蓄積と国連安保理イラン制裁専門家パネル委員を務めた国際的な実務経験を併せ持つ著者の強みが発揮されている。

評者の研究の主たるテーマはEUの経済政策だが、「ブリュッセル効果」と呼ばれるEUの規制が域外他国に影響を及ぼすパワーが弱まっている理由を、イギリスの離脱と「ルールに基づく国際秩序」が機能しなくなっていることとしている本書の見立てに同意する。「脱炭素」を巡っても、著者の指摘どおり、ヨーロッパはビジョンを掲げながらも、中国がヨーロッパ発のビジョンを安価で質の高い製品の製造を通じて達成してしまうことで、地経学的なパワーの向上に結び付けることができていない。近年のヨーロッパの経験から日本が教訓として学ぶべきことは多い。

中東情勢の「相場観」と経済制裁の実像

中東に関しては、日本では「中東研究の幅広さと奥深さが十分に認識されていない」という批判は、筆者も真摯に受け止めたい。第4章で記されている、中東では独特の「ニュアンス」と「相場観」の中での交戦が行われているという考え方は、基礎知識として知っておく価値があろう。

地経学的パワーの活用事例である「経済制裁」をテーマとする第5章には、「国連制裁の現場から見えたもの」という一節がある。イラン制裁とロシア制裁の対比など、実務経験に基づく解説は参考になる。経済制裁といっても様々な種類、手段があること、経済制裁の効果は、どのような制裁かというばかりでなく、対象国がどのような国かによっても変わること、制裁の抜け穴、二次制裁の効果など、経済制裁の実像への理解を深めることができる。

国際秩序へのコミットメントを放棄した米国

終章の「トランプ時代の地経学」では、地経学の視点から第2次トランプ政権の政策を読み解き、経済が武器化する時代の日本の針路について著者の見解が示されている。

第2次世界大戦後の世界における米国の覇権は、軍事力や経済力といったハードパワーだけでなく、国際秩序におけるビジョンを作り、それを実行してきたことにより、他国の信頼や共感を得て成り立ってきた。

しかし、第2次トランプ政権は、国際秩序へのコミットメントを放棄し、国際公共財の提供にリスペクトや報酬、アメリカの国益に奉仕する「アメリカファースト」を求めるようになった。それ故、第2次トランプ政権始動を境とする世界の予見可能性は低下し、先行きの不透明感が強まっている訳だ。

トランプ政権の米国が、自ら覇権を手放すような政策を展開する一方、中国には、米国が行ってきたような国際社会の戦略的な安定への貢献など、国際公共財を提供する意思はないというのが本書での評価。アメリカと中国の二大国が、ともに「新たな国際秩序を作る国家ではなく、国際公共財を提供するよりも、それを武器として地経学的なパワーを行使する国」になっている環境に、日本をはじめとする米中以外の国は適応し、豊かさや価値観を守るための戦略の展開を迫られているのである。

「ルールテイカー」ではなく「ルールメーカー」に

日本はどう適応し、どうすれば生き残れるのか。著者は、アメリカとのつきあい方は、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)からアメリカが離脱した後に日本がリーダーシップをとって取りまとめたCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)がモデルになるという。「アメリカとの相互リスペクト関係を維持しつつ、独自のイニシアチブをもって、他の地域との関係を築き、ルールに基づく国際秩序を維持し、アメリカ以外の市場を模索するという方向に進んでいく」ということである。

中国との関係は、様々なリスクが伴い、すでに「相互依存の罠」にはまっていることから、岸田政権下で2022年に成立した経済安全保障推進法で進めているように、「戦略的自律性」と「戦略的不可欠性」を確保しつつ、リスクを低減しながら、末永く付き合っていくという考えを示している。

第2次世界大戦後の国際秩序が揺らぐ時代の日本の生き残り策としては、著者は「ペンホルダー」になることが重要という。ペンホルダーになるとは、条約や決議などを作るときに、最初のグループに入って、自らの利益を損なわないようなルールにまとめるパワーを持つということだ。ペンホルダーになれなければ、既存のルールを受け入れるか、拒否するかの二つの選択肢しかなくなってしまう。既存の秩序を受け入れるルールテイカーではなく、能動的に新たな秩序の形成に関わるルールメーカーになるべきと説く。

日本と日本企業の「勝ち筋」

本書がこのタイミングで刊行される意義は大きい。地経学のレンズを通すと、第2次トランプ政権の政策の狙いや、米中の覇権争いの本質、国際的な力関係の変化がありありと見えてくる。

企業関係者を対象とするウェビナーが本書の土台となっているだけに、企業関係者の関心に寄り添う記述となっており、具体的な事例が豊富に盛り込まれている。各論においても、地経学的パワー競争における日本と日本企業の立ち位置、さらに「勝ち筋」についての著者の見立てが示されていることも、本書の価値を高めている。

読者は、本書を通じて、今までの常識が通用しなくなりつつある世界の現実への理解を深め、今後の変化に対応するために必要な思考を学ぶことができるだろう。

是非、一読して欲しい。

- ◎伊藤さゆり(いとう・さゆり)

(株)ニッセイ基礎研究所 経済研究部 常務理事。専門は欧州の政策、国際経済・金融。1987年、日本興業銀行入行。2001年、ニッセイ基礎研究所入社。2023年7月から現職。2017年から日本EU学会理事。2023年から経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会委員。2025年から経団連総合政策研究所特任研究主幹。

- ◎鈴木一人(すずき・かずと)

1970年、長野県生まれ。95年、立命館大学大学院国際関係研究科修士課程修了、2000年、英サセックス大学ヨーロッパ研究所現代ヨーロッパ研究専攻博士課程修了。北海道大学公共政策大学院教授、米プリンストン大学国際地域研究所客員研究員、国連安保理イラン制裁専門家パネル委員などを経て20年から東京大学公共政策大学院教授、22年から地経学研究所長。12年『宇宙開発と国際政治』で第34回サントリー学芸賞受賞。